令和6年(2024年)能登半島地震の被災地での支援活動を継続しておこなっています。

現地で活動拠点を構築し、物資提供、家の片付け、避難所のサポートなどの支援活動をおこなっています。

長期的な復興までのサポートをしていく予定です。ご支援・ご協力をお願いします。

活動の情報はコチラ

■活動支援金のご協力をお願い致します。

・クレジットカードでも寄付ができます。

https://congrant.com/project/ngokobe/605

・Yahooネット募金でもご寄付できます。

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5240008

・郵便振替

口座番号:01180-6-68556/加入者名:被災地NGO恊働センター

・銀行振込

ゆうちょ銀行 一一九支店 当座番号 NO.0068556

名義:ヒサイチNGOキョウドウセンター

*お手数ですが、備考欄に「2024年能登半島地震」と記入して下さい。

被災地NGO恊働センターの登壇した研修・講演・イベントやメディア掲載情報です。(過去の一覧はこちらから)

講演・研修等の依頼はお気軽に事務局までお問い合わせください。講演・研修のメニューはこちら!

2023年7月の大雨で被災した福岡県久留米市を中心に支援活動を行っています。

活動情報は、こちら

■活動支援金のご協力をお願い致します。

・Yahooネット募金

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5240007

・クレジットカードでも寄付ができます。

https://congrant.com/project/ngokobe/605

・郵便振替

口座番号:01180-6-68556/加入者名:被災地NGO恊働センター

・銀行振込

ゆうちょ銀行 一一九支店 当座番号 NO.0068556

名義:ヒサイチNGOキョウドウセンター

*お手数ですが、備考欄に「2023年九州北部豪雨」と記入して下さい。

2023年5月に発生した能登地震で被災した珠洲市での支援活動を実施しています。*「奥能登地震2023」の活動は、公益社団法人Civic Forceとのパートナー協働事業として実施しています。

活動の詳細はこちら

■活動支援金のご協力をお願い致します。

・クレジットカードでも寄付ができます。

https://congrant.com/project/ngokobe/605

・郵便振替

口座番号:01180-6-68556/加入者名:被災地NGO恊働センター

・銀行振込

ゆうちょ銀行 一一九支店 当座番号 NO.0068556

名義:ヒサイチNGOキョウドウセンター

*お手数ですが、備考欄に「奥能登地震2023」と記入して下さい。

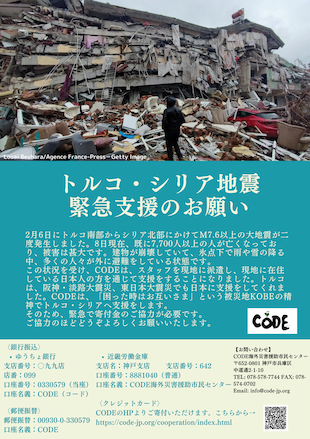

被災地NGO恊働センターでは、姉妹団体のCODE海外災害援助市民センターと連携して、2月6日に発生したトルコ・シリア大地震の救援活動を開始します。

当センターでは、CODEの活動を全面的にバックアップしていきます。

ご協力をよろしくお願いします。

詳しい活動レポートはこちら

☆救援募金にご協力下さい

郵便振替:00930-0-330579

加入者名:CODE

*通信欄に支援先を明記してください。

(例:「トルコ地震」)

*募金全体の25%を上限として事務局運営・管理費に充てさせていただきます。

*Yahoo!募金で寄付をしていただけます。

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5240006

*クレジットカードをご利用の方は下記ページからご寄付いただけます。

https://code-jp.org/donation/

新型コロナウイルスの影響に十分に配慮し、地元団体・個人と連携を取りながら支援活動を行なっています。ご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

活動レポートはこちら

http://ngo-kyodo.org/202208gou/

■活動支援金のご協力をお願い致します。

★クレジットカードでも寄付ができます。

https://congrant.com/project/ngokobe/605

★活動支援金を募集しています。

ゆうちょ銀行 一一九(イチイチキュウ)支店 当座 0068556

郵便振替:01180-6-68556 口座名義:被災地NGO恊働センター

*お手数ですが、備考欄に「2022年8月豪雨」と記入して下さい。

2019年8月の秋雨前線による豪雨災害の支援活動を継続しています。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。

1 week ago

被災地NGO恊働センター |最後の一人まで

ngo-kyodo.com

被災地NGO恊同センターは、市民や団体と連携し、災害被災地での支援・復興・人材育成に取り組む団体です。Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

2 weeks ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

4 weeks ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

4 weeks ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

1 month ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

1 month ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

1 month ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

1 month ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

1 month ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア

2 months ago

Photo

Facebook でシェア Twitter でシェア LinkedIn でシェア メールでシェア